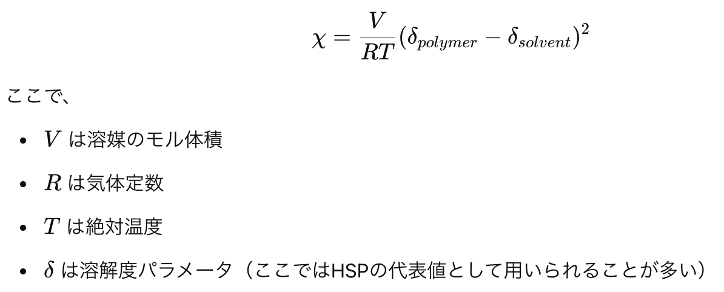

Hansen溶解度パラメータによるχパラメータの近似は、複雑な実験・計算を必要しないと共に、高分子との親和性を相手の材料の種類によらず簡便に推定できる点で大きな利点があります。

一方、高分子の親和性には、Hansen溶解度パラメータだけによる評価が難しいケースも存在し、その活用にはいくつかの注意点が存在します。

エントロピー変化の効果高分子の重合度(分子量)が大きくなるほど、溶解過程でのエントロピー変化ΔSが小さくなる傾向があり、Hansen溶解度パラメータの距離Raが同じ場合でも、次第に完全溶解 → ゲル化・膨潤 → 不溶と異なる物理現象が観測されるケースがあります。これは特に、結晶性高分子など、規則的な分子配列や結晶領域が存在する場合に顕著になります。

この様な場合では、①温度を高くする、②高分子の粒径を小さくする、③化学反応など物理的な分散以外の機構を活用するといった工夫が溶解性を上げるために必要となります。

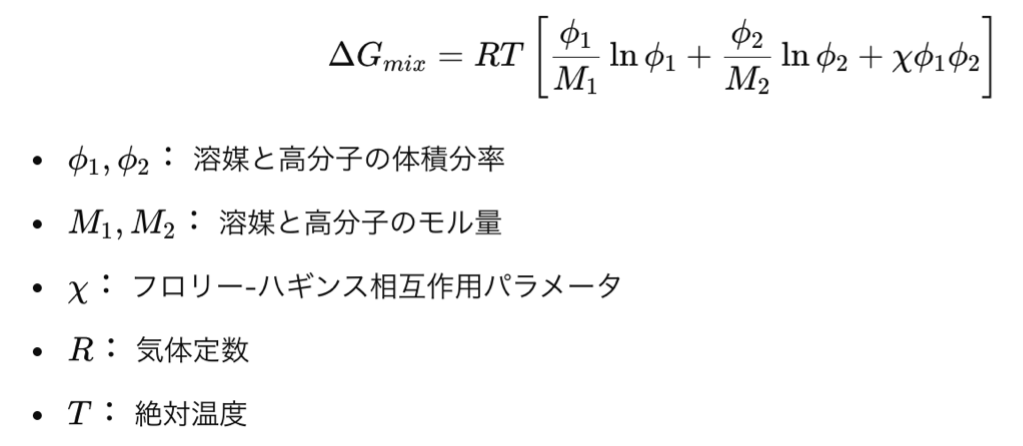

溶解度の濃度比率依存性高分子と溶媒の混合では、濃度比率に応じて、その溶解性が変化します。これらの挙動や温度依存性を議論するには、χパラメータによる議論が必要になります。

また、Flory–Huggins理論も、高次の相互作用(多体相互作用や局所的なゆらぎなど)が無視されており、χパラメータの推測精度にも限界があります。

高分子の親和性を測る優れた指標として、初期スクリーニングやマテリアルインフォマティクスにHansen溶解度パラメータが活用される一方、Hansen溶解度パラメータは、あくまでも混合過程での熱力学的な指標であることを踏まえ、他の要因(温度、攪拌、溶媒の浸透速度など)の影響も加味しながら、活用する姿勢が必要です。